Suara.com - Shinte Galeshka tampak tenang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan penghapusan kolom agama di KTP tidak terlalu mengusiknya. Gugatan itu diajukan oleh Raymond Kamil, seorang penganut panteisme.

Shinte mengaku dirinya agnostik.

“Bukan ateis,” ujarnya.

“Beda.”

Bagi Shinte, agnostisisme adalah pengakuan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk memastikan keberadaan entitas supranatural seperti Tuhan, jin, atau hantu. Paham ini, katanya, tidak sama dengan ateisme.

Seorang agnostik mendasarkan keyakinannya pada apa yang ia tahu. Sementara itu, seorang ateis memilih untuk tidak percaya pada keberadaan Tuhan.

“Bukan soal menolak atau menerima,” kata Shinte.

“Tapi soal mengakui bahwa kita memang tidak tahu"

“Kalau memang harus dihapus saya setuju, tapi lebih ke semangat penghapusan diskriminasinya,” kata Shinte kepada Suara.com, Kamis (9/1/2025).

Shinte punya pandangan berbeda soal kolom agama di KTP. Ia tak setuju jika kolom itu bisa diisi secara bebas. Menurutnya, keputusan MK menolak gugatan penghapusan kolom agama justru lebih menguntungkan.

“Kalau semua identitas, termasuk ateis atau agnostik, dicantumkan di KTP, itu bisa jadi bumerang,” ujarnya.

“Kita tahu sendiri atmosfer di Indonesia seperti apa. Teman-teman ateis malah bisa kena diskriminasi lebih keras.”

Kolom agama di KTP Shinte masih mencantumkan Katolik. Sebagai seorang agnostik, ia mengaku tidak merasa butuh pengakuan resmi atas identitasnya.

“Saya pribadi nggak terlalu concern dengan hal itu,” katanya santai.

Bahkan, Shinte tegas menyatakan ia tidak ingin punya KTP. Baginya, kartu itu lebih sering jadi alat diskriminasi daripada manfaat. Terlebih di tengah lemahnya perlindungan data pribadi oleh negara.

“Kalau saya, lebih khawatir ke situ,” tuturnya.

Menutup Identitas

Tina lahir di Malang, Jawa Timur, dalam keluarga muslim. Ayahnya berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama yang kuat memegang tradisi. Namun, sejak SMA, Tina mulai menyelami dunia filsafat dan ideologi, termasuk ateisme dan agnostisisme.

Lewat membaca buku dan berdiskusi, Tina mulai mempertanyakan otoritas institusi keagamaan. Pada 2017, ia memutuskan hidup sebagai ateis.

“Sepuluh tahun sebelumnya, aku jadi orang agnostik,” katanya.

Hingga kini, keluarga besar Tina tidak tahu bahwa ia telah meninggalkan agama. Ia masih ikut acara keagamaan setiap tahun, tetapi hanya memaknainya sebagai tradisi keluarga.

Pilihan menjadi ateis, kata Tina, didasarkan pada kesadaran rasional. Karena itu, ia tidak memaksakan keyakinannya pada anaknya.

“Suatu saat, anakku mau jadi apa saja, termasuk soal spiritual, itu terserah dia,” ungkapnya.

Tina menyebut banyak ateis di Indonesia tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan. Akses informasi di kota-kota ini membuat mereka lebih terbuka terhadap gagasan baru.

Namun, menjadi ateis di Indonesia tetap tabu. Apalagi sejak 2017, saat intoleransi semakin menguat. Tina mengaku, kini banyak ateis memilih untuk menyembunyikan identitas mereka.

“Termasuk di dunia maya,” tuturnya.

Dianggap Ancaman Terhadap Iman Orang Lain

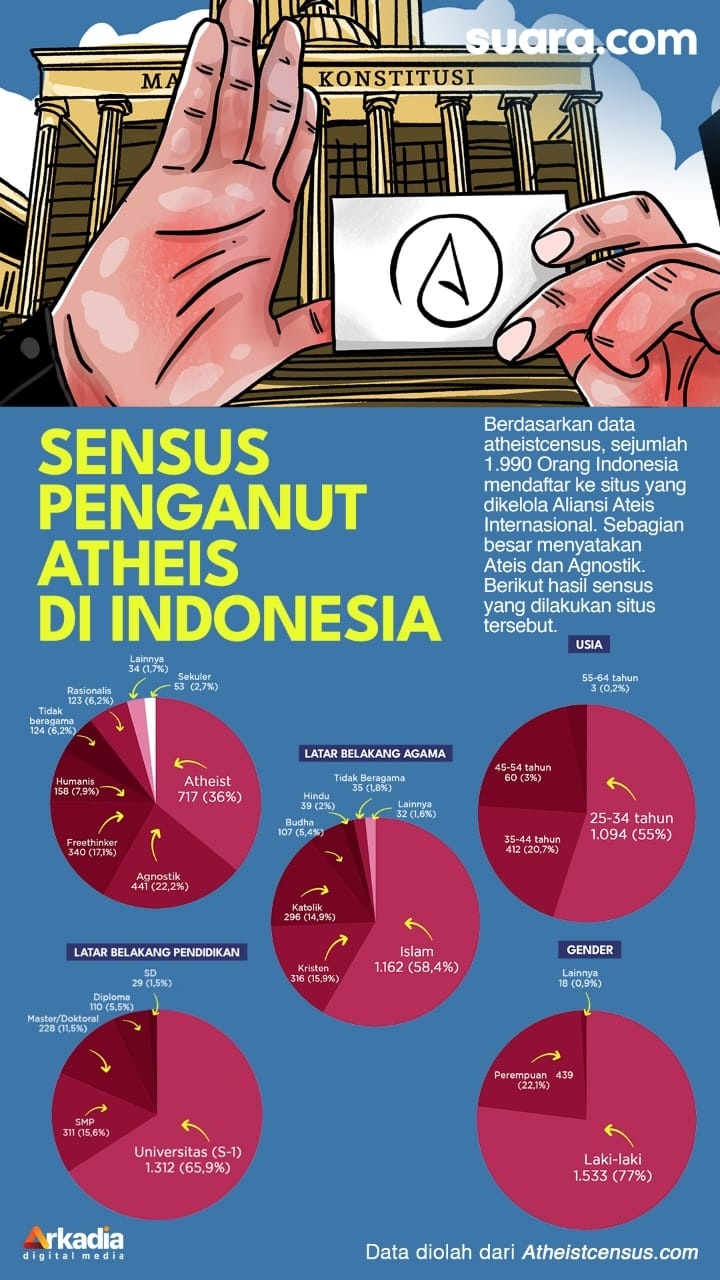

Dalam tulisannya di The Conversation berjudul Kaum Sekuler dan Ateis Indonesia Hidup di Bawah Bayang-Bayang Stigma, Timo Duile, dosen dan peneliti di Universitas Bonn, mengungkap fakta menarik. Menurutnya, ateis di Indonesia bukan kelompok kecil, tetapi mereka tak terlihat.

Alasannya jelas. Masyarakat dan negara belum mampu menerima bahwa ada bagian dari bangsa ini yang tidak percaya pada Tuhan. Agama masih dianggap fondasi utama kerukunan. Akibatnya, orang yang tak beragama sering dicap sebagai ancaman.

Diskusi soal ateisme pun sulit dilakukan secara tenang. Banyak yang menganggap ketidakpercayaan orang lain sebagai ancaman terhadap iman mereka sendiri.

Karena itu, ateis di Indonesia memilih untuk tertutup. Bahkan kaum sekuler yang masih beragama sering menyembunyikan pandangan mereka, mengingat istilah "sekuler" kerap dilabeli negatif.

Dalam banyak kasus, ateis berpura-pura beriman. Ada yang tetap menjalankan ibadah atau memakai atribut agama, meski keyakinan itu tak lagi bermakna. Fenomena ini, menurut Timo, juga dikenal sebagai “agama sebagai pertunjukan.”

Tak sedikit ateis yang menghadapi konflik keluarga. Beberapa bercerai atau diusir karena keyakinan mereka. Namun, ada pula yang berhasil berdamai dengan keluarga. Dalam kasus seperti ini, keluarga tahu anaknya ateis, tetapi mereka memilih untuk tidak membahasnya.

Sebagian besar anak ateis tidak terbuka kepada orang tua, bukan hanya karena takut sanksi sosial, tetapi juga demi menjaga perasaan keluarga. Mereka kemudian mencari dukungan di luar, terutama melalui kelompok teman sebaya. Di era digital, menemukan komunitas serupa menjadi lebih mudah.

Ateis biasanya hanya berbagi identitas dengan sahabat terdekat. Namun, media sosial menawarkan ruang aman untuk berdiskusi. Forum-forum online menjadi tempat mereka berbicara secara bebas tentang agama dan ateisme.

Yang menarik, beberapa ateis memiliki dua identitas. Satu untuk keluarga dan teman beragama, serta satu identitas “asli” untuk sahabat yang mereka percayai. Bahkan, ada yang memiliki dua akun media sosial demi menjaga keduanya tetap terpisah.

Gugatan Ditolak MK

MK sebelumnya menolak gugatan uji materi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 61 Ayat 1 serta Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Gugatan dengan perkara Nomor: 146/PUU-XXII/2024 itu diajukan Raymond dan Indra Saputra pada 1 Oktober 2024.

Dalam petitum, keduanya meminta menghapus kolom agama pada KTP. Sementara pada KTP warga Aceh tetap ada kolom agama yang bisa diisi dua opsi: Islam atau ‘bukan Islam’.

Sebelum mengajukan gugatan tersebut, Raymond yang memilih hidup sebagai Panteis, pernah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menuliskan “Tidak Beragama” pada kolom agama di KTP. Tapi permintaan itu ditolak. Petugas pencatatan berdalih, hanya ada enam agama yang bisa dicantumkan dalam KTP —Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu— serta Penganut Kepercayaan.

“Padahal saya sudah tidak beragama,” ungkap Raymond.

Raymond mengaku mengajukan gugatan uji materi tersebut karena tak ingin membohongi diri dan orang-orang jika harus mencantumkan satu dari enam agama yang resmi di Indonesia. Padahal ia seorang Panteis.

Suatu ketika, Raymond pernah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menuliskan Tidak Beragama pada kolom agama di KTP.

Diketahui Marcell Siahaan lahir di keluarga Batak yang kental ajaran kekristenan.

Aku tak lagi memercayai adanya Tuhan sejak dua tahun terakhir. Sepuluh tahun sebelumnya, aku menjadi orang agnostik.

Kasus ini bukanlah sekadar suap atau pemerasan biasa, melainkan cerminan dari metamorfosis korupsi yang kini jauh lebih terstruktur, canggih, dan sulit diendus

polemik

polemik

Salah satu pilar unik dalam strategi China di Indonesia adalah pendekatannya terhadap komunitas Muslim, mulai dari "diplomasi santri", hingga pemanfaatan isu Gaza Palestina.

video

video

Sejak awal Mei hingga setidaknya Oktober 2025, ditemukan ratusan konten viral hoaks "bantuan udara China ke Gaza" yang telah memperdaya banyak netizen Indonesia.

polemik

polemik

Gajah berusia 40 tahun dieksekusi secara keji demi menyuplai komoditas mewah yang dipotong-potong, diperdagangkan secara estafet

polemik

polemik

Dalam rentang 2023-2026, PT RNB yang didirikan suami Fadia Arafiq menerima total transaksi Rp46 miliar dari Pemkab Pekalongan

polemik

polemik

Dalam ekonomi global yang saling terhubung, percikan konflik di satu kawasan dapat memicu gelombang tekanan hingga ke tiap kabupaten dan kota di Indonesia tanpa terkecuali

polemik

polemik

"Lah kalau anda (presiden) yang pernah dianggap melanggar HAM bilang orang lain 'jangan melanggar HAM', siapa yang mau percaya?"