Suara.com - Kadang-kadang ada film yang begitu buruk sampai kita bertanya-tanya, "Kok ada ya film sejelek ini?"

Dan, Merah Putih: One for All masuk kategori tersebut.

Kabarnya film ini dibuat dengan budget hingga Rp6,8 miliar, tapi dibantah oleh produser sekaligus sutradaranya.

Jika benar biaya produksinya sebesar itu, seharusnya kita dapat tontonan yang layak dibanggakan.

Tapi yang saya dapat di layar lebar adalah sesuatu yang bahkan membuat saya menyesali setiap detik hidup yang terbuang, dan tentu saja uang untuk membeli tiket.

Premisnya Lumayan, Hasilnya Bikin Pusing

Idenya sebenarnya sederhana, sekelompok anak-anak yang ditugaskan menjaga bendera pusaka desa menjelang Hari Kemerdekaan, lalu benderanya hilang, dan mereka berpetualang mencari.

Ini premis yang bisa diolah menjadi kisah penuh nilai nasionalisme, persatuan, bahkan heroisme.

Masalahnya, cerita ini dieksekusi seperti tugas sekolah anak SD yang dikerjakan lima menit sebelum masuk kelas. Logika? Abaikan saja.

Kalau benderanya bisa dibeli lagi, kenapa anak-anak itu harus mempertaruhkan nyawa melewati hutan, sungai, dan badai hanya demi sehelai kain?

Saya menunggu ada penjelasan yang masuk akal, tapi sampai film selesai, jawabannya tidak pernah datang.

Alurnya Datang dan Pergi, Mau Dibawa ke Mana?

Film ini berjalan seperti kereta yang lupa tujuannya. Kadang ada adegan yang terasa penting, tapi langsung ditinggalkan tanpa penjelasan.

Kadang ada dialog yang dimaksudkan lucu, tapi malah membuat penonton mengernyit.

Tokoh-tokohnya pun tidak berkembang. Mereka memulai film dengan sifat tertentu, dan menutup film dengan sifat yang sama persis.

Tidak ada pembelajaran berarti, tidak ada momen "aha" yang membuat kita merasa perjalanan mereka ada gunanya.

Jujur, saya sulit berkonsentrasi mengikuti alur film ini karena terdistraksi oleh teknisnya.

Animasi Asal-asalan dari Masa Lalu

Kalau kamu pernah nonton animasi buatan awal 2000-an di televisi lokal, kamu tahu seperti apa kualitasnya.

Nah, bayangkan kualitas itu, tapi dirilis di bioskop tahun 2025.

Gerakan karakternya kaku, ekspresi wajahnya seperti patung lilin, dan latarnya terasa seperti wallpaper yang ditempel di belakang.

Dengan budget sebesar itu, saya berharap setidaknya ada detail yang membuat mata betah.

Tapi yang saya dapat adalah visual yang membuat saya berpikir, "Mungkin komputer render-nya pakai prosesor jadul."

Pergerakan kamera ngawur, transisi kacau, sepertinya orang-orang di balik produksi sama sekali tidak belajar tentang teknik pembuatan film.

Audio, Rasanya Direkam di Kamar Mandi

Kalau kamu menutup mata dan hanya mendengar suaranya, kamu mungkin akan mengira ini rekaman drama radio tahun 80-an, tapi tanpa kualitas aktingnya.

Efek suaranya minim, mixing audionya berantakan, dan dubbing-nya seperti orang membaca teks sambil menunggu pesanan makanan datang.

Tidak ada emosi, tidak ada penjiwaan. Bahkan adegan yang seharusnya dramatis terasa hambar.

Dialog-dialognya bikin pusing, seperti obrolan anak-anak tetangga yang sedang nongkrong.

Beberapa kali saya hampir lupa kalau ini adalah film bioskop, karena audionya membuat saya merasa sedang menonton video amatir di YouTube.

Pengerjaan yang Terasa Setengah Hati

Saya jarang melihat film yang begitu jelas terlihat belum selesai, tapi tetap dipaksakan rilis.

Rendering-nya seperti baru selesai seperempat, sisanya terasa mentah.

Tekstur latar tidak rapi, pencahayaan tidak konsisten, dan beberapa adegan terasa seperti placeholder yang lupa diganti.

Kalau ini proyek mahasiswa semester awal, mungkin saya bisa maklum.

Tapi untuk produksi resmi yang tayang di jaringan bioskop nasional?

Rasanya ini seperti menghidangkan mie instan mentah lalu bilang ke tamu, "Selamat makan."

Nasionalisme Tidak Menyelamatkan Segalanya

Saya paham niatnya, membuat film bertema nasionalisme menjelang Hari Kemerdekaan.

Tapi simbol-simbol seperti bendera, merah putih, dan momen upacara saja tidak cukup.

Nasionalisme di film ini terasa tempelan, bukan napas utama cerita.

Alih-alih membuat saya bangga, film ini justru membuat saya sedih.

Sedih karena modal yang sudah digunakan untuk membuat film, hasil akhirnya malah seperti ini.

Rasanya seperti membeli kue ulang tahun mahal tapi isinya roti tawar basi.

Latihan Kesabaran, Mending Tidur di Rumah

Saya duduk di kursi bioskop, mencoba memberi kesempatan pada film ini untuk membuktikan dirinya.

Lima belas menit pertama saya masih berharap, sesekali tertawa melihat kualitas visualnya.

Menit ke-30 mulai terasa seperti hukuman. Menit ke-60, tepat setelah film berakhir, saya pun menyesal.

Dan ketika kredit akhir muncul, rasanya seperti bebas dari penjara singkat yang penuh rasa kecewa.

Jika ada yang bertanya, "Layak ditonton nggak?"

Nonton saja, kalau kamu sedang meneliti bagaimana caranya membuat film animasi yang buruk.

Kalau tujuanmu hiburan, cari yang lain. Atau tidur saja di rumah. Simpan uangmu untuk film-film mendatang.

Film yang Seharusnya Tidak Dibuat

Merah Putih: One for All adalah pelajaran mahal bahwa uang banyak tidak menjamin kualitas.

Butuh visi, dedikasi, dan rasa hormat pada penonton untuk membuat film yang layak.

Film ini gagal di hampir semua aspek, mulai dari cerita, animasi, audio, dan logika.

Bahkan unsur nasionalisme yang seharusnya menjadi nilai jual utama terasa hambar dan tempelan.

Satu-satunya hal yang bisa saya apresiasi adalah keberanian mereka untuk tetap merilisnya.

Kalau saya harus memberi nilai, 1 bintang rasanya masih terlalu tinggi.

Kontributor : Chusnul Chotimah

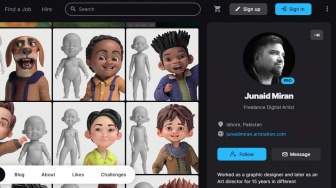

Animator Pakistan, Junaid Miran, siap menuntut film "Merah Putih: One For All" karena dugaan penggunaan ilegal karakter buatannya.

Cermati penjelasan berikut ini dan dapatkan informasi tentang siapa Junaid Miran seorang kreator 3D yang akan menggugat pembuat film 'Merah Putih One For All'.

Bukan pencurian kecil, melainkan pencurian ide, pencurian wajah, pencurian karakter

Junaid Miran turuti permintaan penggemar untuk gugat pembuat film Merah Putrih: One For All.

Anak-anak, remaja, hingga dewasa ditangkap Polres Jakarta Utara atas tuduhan ikut aksi Agustus 2025. Banyak yang sebenarnya tidak ikut demonstrasi. Mereka dianiaya polisi.

polemik

polemik

Jangan sebut mereka korban jika mereka berangkat secara sadar untuk menipu orang lain demi gaji dolar,

nonfiksi

nonfiksi

Polres Magelang Kota diduga melakukan asal tangkap terhadap banyak bocah setelah aksi Agustus 2025. Banyak di antara anak-anak itu mengaku disiksa selama dalam tahanan.

polemik

polemik

Analisis dari akademisi Universitas Airlangga (Listiyono Santoso dkk) menyebutkan bahwa kultur patrimonial dalam birokrasi menjadi penghambat utama

polemik

polemik

Gentengisasi, di satu sisi menjanjikan estetika dan ekonomi kerakyatan, di sisi lain terbentur masalah teknis, budaya, dan anggaran

polemik

polemik

Pernyataan tegas Jokowi ini ditegaskan kala menanggapi isu Gibran disebut-sebut berpotensi besar jadi calon presiden (capres) 2029.

polemik

polemik

Sebelum ditemukan meninggal, sang ibu mengaku telah menasihati YBS agar tetap rajin sekolah meski kondisi ekonomi keluarga sedang sulit